这句代码 passing_count = sum(1 for score in scores if score >= passing_score) 是 Python 中用于统计满足特定条件的元素数量的经典写法。以下从多个角度详细解释其含义和实现原理:

一、代码结构解析

-

核心函数

sum()

sum()是 Python 内置函数,用于对可迭代对象(如列表、元组、生成器等)中的元素求和。其基本语法为:iterable:可迭代对象(如列表、生成器表达式)。start:可选参数,求和的初始值,默认为 0。

-

生成器表达式

(1 for score in scores if score >= passing_score)

这是一个惰性求值的生成器表达式,其作用是逐个生成符合条件的元素。具体含义如下:for score in scores:遍历scores中的每个元素(假设scores是存储学生成绩的列表)。if score >= passing_score:筛选出大于等于及格线passing_score的成绩。1:对每个符合条件的元素,生成数值1。

-

整体逻辑

生成器表达式会逐个检查scores中的元素,若满足条件则生成1,最终sum()将这些1累加,得到及格人数的总和。

二、代码执行流程

以示例数据为例:

- 遍历

scores:依次取出85,70,45,90,60。 - 条件筛选:保留

>=60的成绩,即85,70,90,60。 - 生成器输出:对每个保留的成绩生成

1,形成序列1, 1, 1, 1。 - 求和计算:

sum(1,1,1,1)结果为4,即及格人数为 4 人。

三、设计原理与优势

-

惰性求值(Lazy Evaluation)

生成器表达式不会一次性生成所有元素,而是逐个生成。这在处理大规模数据时显著节省内存,例如处理百万级成绩单时无需一次性加载所有数据到内存。

-

简洁性与可读性

相比传统循环写法:生成器表达式将多行循环压缩为一行,代码更简洁且意图明确。

-

高效性

- 内存效率:生成器不存储中间结果,适合处理流式数据或无限序列。

- 计算效率:

sum()与生成器结合时,底层实现直接累加,避免创建临时列表。

四、适用场景

-

数据统计

统计列表中满足条件的元素数量,例如:- 计算文件中有效行数。

- 统计日志中错误级别的条目数。

-

条件过滤

结合if子句实现动态筛选,例如:- 筛选特定范围内的数值。

- 过滤符合业务规则的对象。

-

与生成器配合

当数据源本身是生成器(如逐行读取大文件)时,可避免内存溢出:

五、注意事项

-

数据类型要求

scores中的元素必须为数值类型(如int或float),否则会抛出TypeError。若存在非数值类型,需提前过滤: -

与

count()的区别list.count()仅统计列表中特定元素的出现次数(如[1,2,1].count(1)返回 2)。- 本代码通过条件筛选实现动态统计,灵活性更高。

-

性能优化

对于数值型列表,可结合numpy库提升性能:

六、扩展应用

-

加权统计

若需统计满足条件的元素的总和(而非数量),可调整生成器表达式: -

多条件筛选

支持多个条件组合,例如统计“及格且分数为偶数”的人数:

总结

这句代码通过生成器表达式和 sum() 函数的结合,实现了高效、简洁的条件统计。其核心价值在于惰性求值和内存友好性,尤其适合处理大规模数据或流式输入场景。理解其设计原理后,可灵活应用于各种数据统计任务。

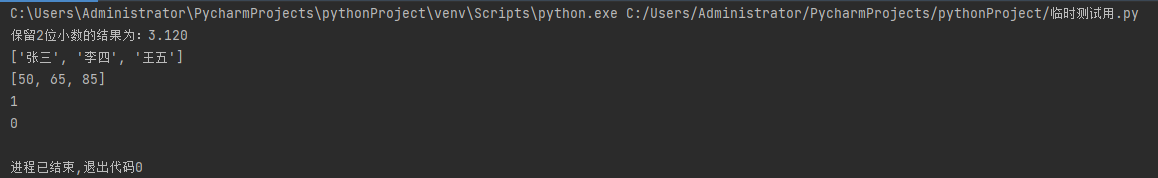

测试代码:

a = 1.56 b = 2 print(f"保留2位小数的结果为:{a*b:.3f}") list = [["张三",50],["李四",65],["王五",85]] all_name = [l[0] for l in list] print(all_name) all_score = [l[1] for l in list] print(all_score) passing_score = 60 passing_count = sum(1 for f in all_score if f >= passing_score and f <= 80) print(passing_count) abc = None abcd = abc if abc is not None else 0 print(abcd)

评论(0)